【城市的脈動,國際的交流】

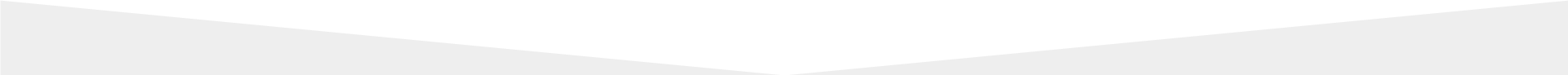

在快速變化的時代裡,國際的建築思潮與文化交流,是城市發展與不動產產業持續向前的推動力。由臺中市不動產開發公會 教育推廣委員會主辦、臺中市不動產開發公會理事長林正雄 與 副理事長暨教育推廣委員會主委謝麟兒,共同帶領的「2025大阪萬國博覽會暨建築個案觀摩」,於今年5月19日至23日圓滿完成。此次活動不只是一次走出國門的見學,更是一次關於未來、永續與文化多樣性的深度對話。

【從住宅博到大阪萬博,從都市生活到未來想像】

為期五天的行程,最大亮點便是以「未來社會的設計」為主題、全球矚目的大阪萬國博覽會。這場睽違三十多年再度在日本舉辦的世博盛事,集結來自150多個國家與地區的參與,聚焦「為未來而設計」的理念,深入探討如何透過創新科技與文化融合,打造更友善、更多元包容的世界。

探訪萬博會場是此行的重要焦點,但在此之前,我們先造訪了位於大阪浪速區難波商圈的「なんば住宅博」。這座都市型住宅展示場雖規模不大,卻集結近20棟風格多樣、規模各異的示範住宅,從溫馨平房到三、五層的商住複合建築,令人耳目一新。住友林業、積水ハウス、一條工務店、Panasonic Homes 等知名品牌,在此展現高斷熱、高氣密、耐震與全館空調等日本住宅的先進性能,還有靈活、細膩的空間設計。走在實景住宅中,深刻體會日本都市型住宅如何在有限空間中發揮極致。採光、通風、收納等細節,皆展現出縝密的規劃與人性化考量。親身走訪「なんば住宅博」,不僅看見了樣品屋的美感,更感受到日本住宅在細節裡的實用與溫度。

此行我們入住位於大阪梅田最新核心區——Grand Green Osaka 內的 Canopy by Hilton Osaka Umeda。飯店緊鄰大阪站與梅田站,周邊集結百貨、商場、公園與地鐵,便利性與舒適感兼具,呈現「城市中的綠洲」意象。

飯店空間設計別具巧思,將濃厚的大阪文化巧妙融入細節。公共空間可見章魚小丸子(takoyaki)造型吊燈、仿竹籤的燈柱、牆面上的章魚腳與鰹魚花圖騰;電梯按鈕上刻印當地職人的手寫字樣,增添趣味與在地溫度。房間則以方正格局搭配柔和木質元素與淺色布料,呈現日式簡約的舒適氛圍。抱枕與裝飾畫結合大阪街景與和風紋飾,迎賓小物更融入當地品牌設計,讓每次回房都像在與大阪對話。我們還參觀了館內面積最大的房型——King Canopy Osaka Suite,房內擁有全館最寬闊的視野,將 Umekita Park 與城市景色盡收眼底,且配置了獨立客廳與餐飲空間。飯店人員的導覽,讓我們進一步了解這些大阪符號如何從公共空間延伸到客房,品牌實現了在地文化與創新的融合。

【多元的文化交流,深刻的場館體驗】

本次參訪萬博的形式,採取「預約+自由體驗」的方式進行。我們預約到日本館與玉山館等兩三個場館的入場資格,其他則是各自徒步排隊,選擇自己最感興趣的國家館體驗。這種自由而多元的行程安排,讓每位參與者都有機會依據個人專業背景與興趣,探索更多元的文化場景。

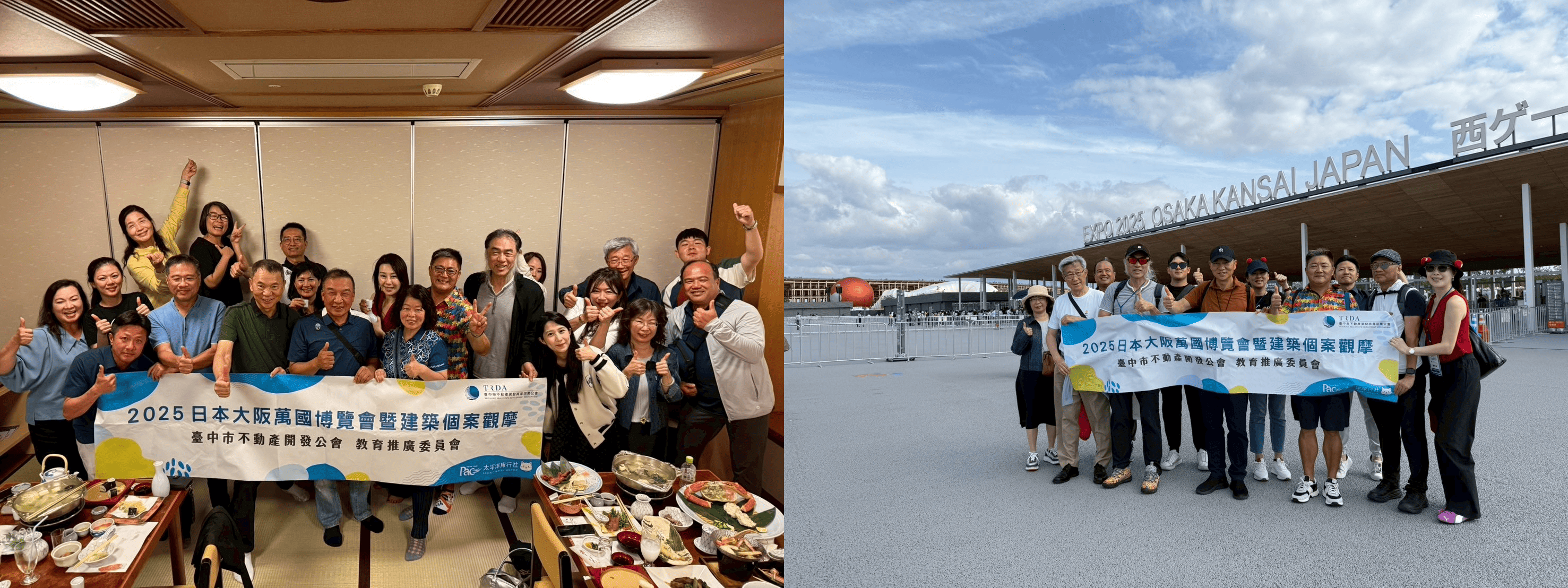

在這次萬國博覽會的探索中,我們接觸到許多令人印象深刻的場館。每一個展館都不只是單純的空間展示,更像是一場關於「如何與未來共生」的深刻對話。從永續發展到文化融合,從自然再生到人文關懷,這些場館各自以獨到的方式,展現了人類對於未來世界的想像與努力。以下分享其中幾個場館的故事與體驗。

日本館 以「循環與再生」為主題,展示廢棄物回收與再利用的閉環系統。建築運用木質調與曲面結構,象徵自然循環的流動感。參觀路徑由外而內,循序呈現垃圾分解、資源再生及藻類養殖等過程,並強調水資源的循環運用與技術與自然的協調共生。

特別的是,展覽結合日本知名動畫角色 Hello Kitty,以海藻造型重現可愛形象,引導參觀者認識多種藻類的潛力與應用;同時,多啦A夢也在工廠區域中化身嚮導,呈現從材料到產品、再到回收的完整循環,強化柔性製造與持續利用的概念。場館整體空間以明亮開放的氛圍,讓參觀者透過完整的循環展示,看見廢棄物如何轉化為新生產力,進而喚起對未來永續生活與資源利用的更深認識。

阿拉伯館 以沙漠與綠洲為意象主軸,展示極端氣候下建築與自然共生的新典範。館體外觀採流動曲面造型,象徵風與沙的變幻;內部運用太陽能發電與智慧水資源管理,呈現水資源的高效利用與循環回收。展區融合植物牆與沙漠微生態模擬,結合傳統工藝與現代科技,勾勒阿拉伯世界對綠色永續未來的願景。

此外,館內也設計了以回收塑料包裝製成的網狀牆,象徵循環與環保精神;並透過串珠編織作品,展現傳統工藝與現代材料的交融。

玉山館 以台灣最高峰玉山為靈感,外觀模擬山形層層堆疊,呼應自然山勢。館內設有「生命、自然、未來」三大展區,其中,生命劇場中央環繞560台平板拼接而成動態畫面,以蝴蝶、台灣黑熊與梅花鹿等場景展現島嶼生態之美。此外,也使用AI技術重現台灣畫家陳進、林玉山等人的經典畫作,貼合了文化與科技兩大主軸。

特別之處是入館後會配發智慧手環,系統記錄了參觀者的心跳反應;在參觀結束時,AI會分析並告訴你在哪一階段最有感,直觀呈現參訪者與展覽內容的互動深度,也呼應 Tech World 「人與科技共生」的理念。

波蘭館外觀為木構螺旋造型,外部以日本松木與檜木打造,傳遞自然溫潤的氛圍。參觀動線由外而內,隨著螺旋層層深入,一步步體驗波蘭的歷史、技術與文化。

以波羅的海琥珀為靈感的中央音樂廳,安排肖邦鋼琴演出,讓音樂成為文化橋樑。以及「Spirit Plant」互動裝置,能讓觀眾透過 AI 將波蘭藥草元素生成專屬的數位植物,在半透明螢幕上綻放,還能即時下載保存。

另一值得一提的,是由Pasona集團策劃的「Neo-Atom(新原子小金剛)」展館。展館外觀以兩座螺旋塔狀結構呈現,採用粉色膜材,營造出兼具科技感與未來感的視覺效果。館內播放3D動畫短片,講述新原子小金剛在結合iPS心臟、有限壽命設定下的誕生故事。同時結千住明作曲的音樂與黑傑克的旁白敘事,呈現出生動的跨界敘事體驗。

【超越視野,交流的力量】

這次觀摩活動的意義遠不止於走訪幾個世界級的場館,它更像是一扇窗,讓我們能從多元的文化視角中,重新看見建築與城市的無限可能。

我們的團隊成員來自台中市不動產的各個領域。大家在這樣的交流與參訪中,彼此啟發、互相激盪。尤其在面對國際建築的多樣風貌時,也不斷思考如何將這些創新的理念與精神,帶回台中,融入在地開發與城市更新之中。

【公會的願景,學習與使命的延續】

本次「2025大阪萬國博覽會暨建築個案觀摩」的圓滿落幕,是公會持續深化國際視野、拓展專業學習的重要里程碑。臺中市不動產開發公會與教育委員會秉持「交流、專業、創新」的核心精神,藉國際建築盛會的第一手觀察,為會員帶來更廣闊的視野與更多元的養分。這次旅程,不只看見了世界級的建築與永續實踐,更透過交流與學習,深化了彼此的夥伴關係。未來,公會將繼續扮演連結國際、推動專業成長的重要平台,秉持不斷學習的態度,攜手所有會員,共同邁向更美好的城市願景。

日本館以環境永續為主題,是一座會「吃掉垃圾」的展館。萬博會場的廚餘垃圾在這裡被分解為二氧化碳與水,接著培養藻類,進一步轉化成蛋白質、油脂與塑膠,可能變成能源、器皿、展場的椅子、甚至是工作人員身上制服的纖維。參觀動線即是完整體驗這段循環旅程的過程。「讓所有東西被有效利用」是日本館想傳達的生活實踐。總策展人佐藤大(Oki Sato)是日本知名的設計師和建築師,同時也是設計事務所「nendo」的代表,並曾經負責設計2020東京奧運的聖火台。這次的日本館,他希望透過設計,讓人理解「非消費型的循環」概念——生命不是被消耗,而是被一棒接一棒地延續。

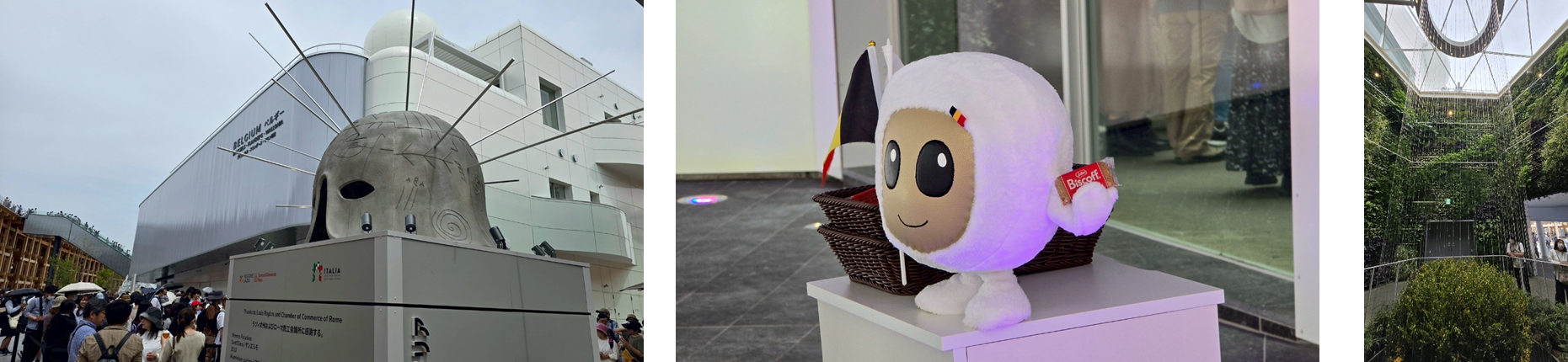

比利時館(Belgian Pavilion)比利時是一個實行議會制的君主立憲國家。是一個以地區和語言為基礎構建的複雜聯邦體系。全國分為三個高度自治的大區。展出以「拯救生命」(Saving Lives)為場館的主要設計主軸,藉由水的三種型態(固態、液態、氣態)來傳達生命的起源與再生的概念,也與國內的三大區呼應。

建築特色:展館分為三層,分別代表冰(固態)、水(液態)和雲(氣態)。中心設有一個充滿植物和水景的「心臟」空間,象徵生命與自然的連結。屋頂還設有可容納活動的露台,提供觀景與休憩空間。展覽內容:現今的比利時在1830年建立,是第一批參與工業革命的國家之一。展示內容表現出比利時在生命科學、醫療創新和數位健康領域的領先地位,包括疫苗研發、醫療機器人和人工智慧應用等。展館設計強調可持續性,建材可回收再利用,並融入自然元素,體現環保理念。展館禮品店與展館分不同出入口,紀念品店非常受歡迎,排隊購物的人潮甚至超過入場參觀的隊伍。

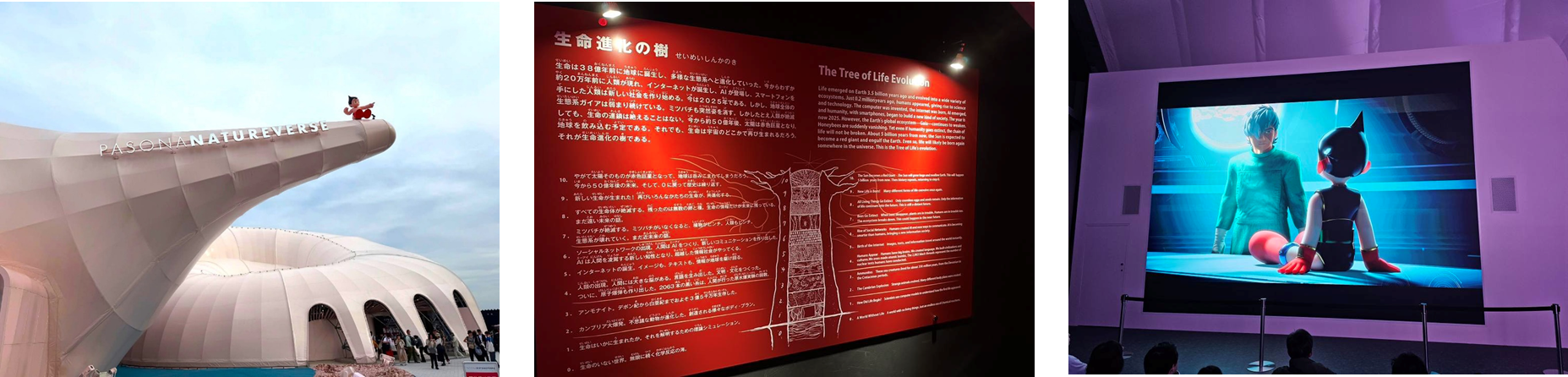

PASONA NATUREVERSE館 由保聖那集團贊助成立的PASONA館,設計核心理念是「感謝生命」,館舍外觀發想自螺旋狀的菊石;走進館棵「生命進化之樹」,一層層記錄著地球生命進化史。展館內展出真實跳動、醫療科學的結晶——iPS人造心臟,在可見的未來可以拯救更多人類。館內還有未來睡眠機、穿戴式機器人HAL和未來醫療科技等技術展示,是將動漫、科技及歷史完美結合的展館。

住友館集結旗下住友化學、三井住友銀行、住友電工、住友林業、住友商事等核心企業,打造了一座森林般的互動空間,其以「不浪費每一棵樹,每一棵樹的生命都很重要」為理念,並以住友集團擁有的住友森林(住友の森)中,前人種植的約1千棵樹木為建材,打造出這處具有「森林」氣息的住友館。館內推出「UNKNOWN FOREST〜誰も知らない、いのちの物語〜」沉浸式體驗活動,帶領人們展開猶如在森林中的旅程,藉由手提互動性裝置,探索隱藏在館內科技森林裡的動物;也透過情境故事,讓每一位參與者都成為維護地球生態的一份子,最後再由多層次的大型投影動畫,搭配舞者,將自然元素「水、風」動態呈現自然的循環。

韓國館用了他們最擅長的韓流文化創造了聲光,與世界各國語言的奇幻體驗。對於未來世界也有自己獨到的見解。在館內,還將展示先進的數位技術,例如:利用人 工智慧(AI)分析參觀者的聲音,並將其轉換成管弦樂音樂播放於館內,帶來創新且沉浸式的體驗。 以人工智慧、可再生能源和未來移動性為主題的展示,提供互動體驗,展示韓國的文化和技術。以人工智慧、可再生能源和未來移動性為主題的展示,提供互動體驗,展示韓國的文化和技術。

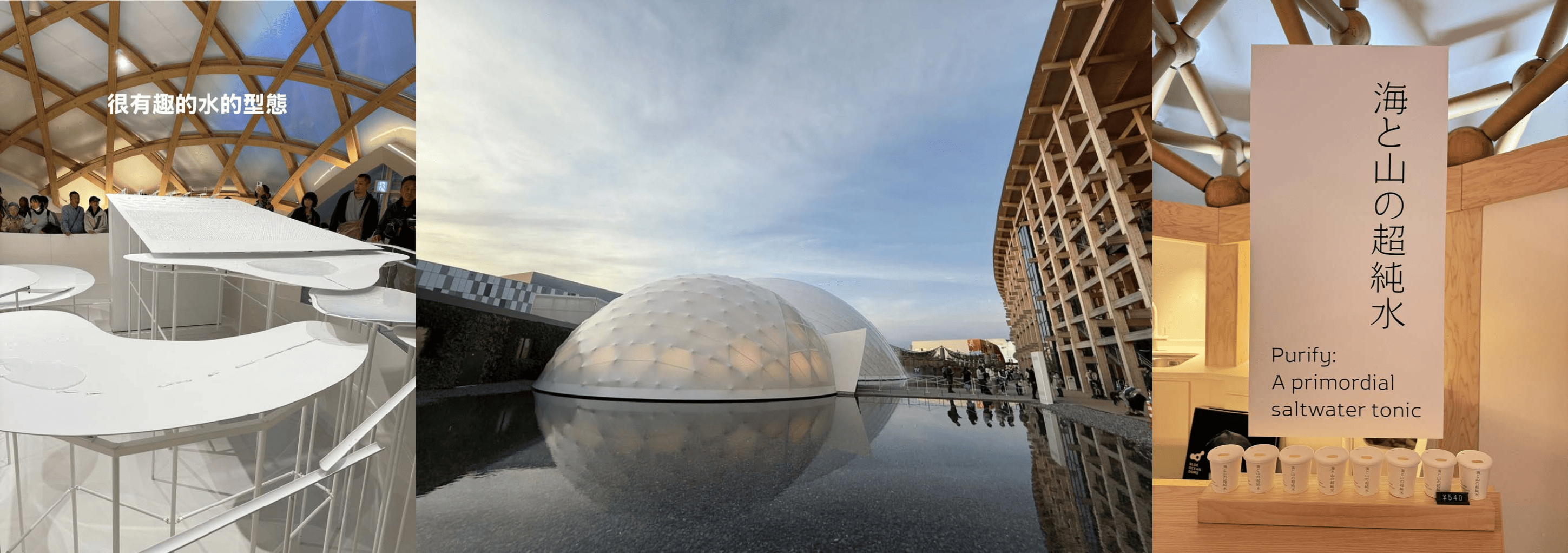

Blue Ocean Dome非常精彩,必看!探討的生命源頭:水建築外觀也非常美,怎麼拍怎麼好看。Blue Ocean Dome由 3 個巨大的圓頂建築所組成,找來著名建築師坂茂主導建築的結構設計,展館的室內設計和 A、B 圓頂的展覽則由日本設計師原研哉負責。每個圓頂均採用不同的永續和可回收材料,分別是竹材、回收紙、碳纖維。花了500日幣(台幣115元),品嚐一杯超純@水(大約不到100cc)嗯,體驗很重要⋯

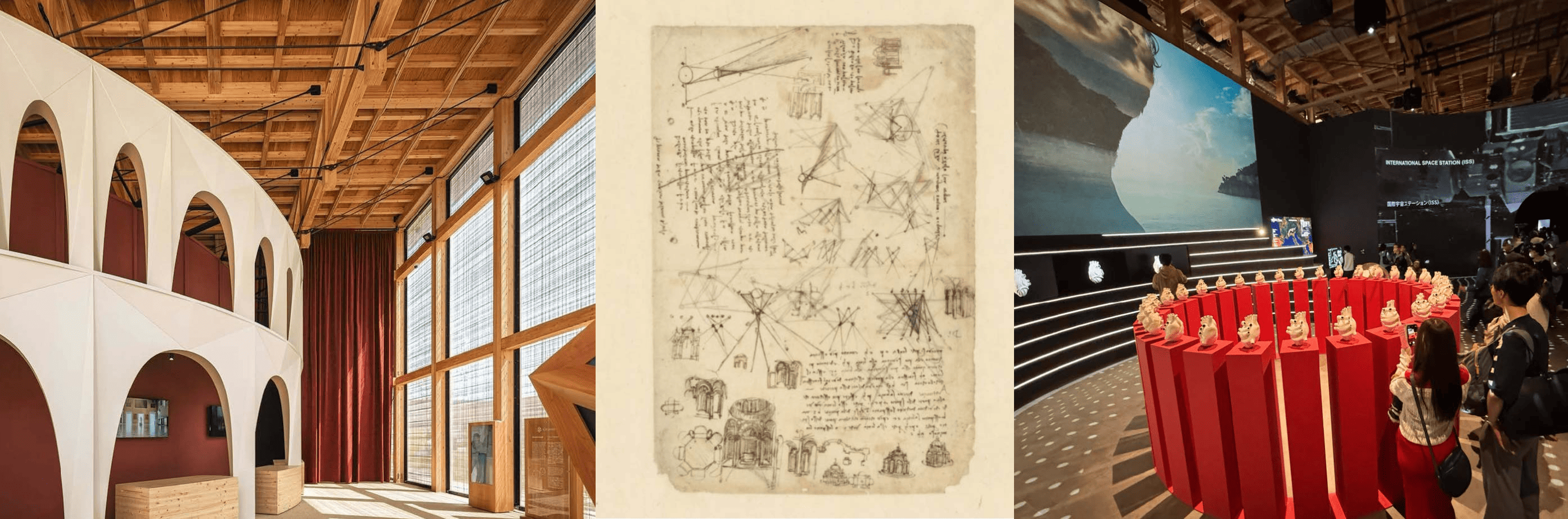

法國館外觀如劇院舞台的場館內暗藏著蜿蜒廊道,揭開法國在藝文、時尚、科技等領域的精湛技藝。84個行李箱(衣櫃式) 組成的沉浸式空間 日本建築師重松象平所設計,整個展覽空間內陳列著84個衣櫃式行李箱, 圍繞著法國藝術家羅丹的經典作品「大教堂」。展覽中的每一個箱子,都見證專業工匠們無與倫比的精湛技藝。藍、白、紅的三色「Bar」套裝作為Dior優雅系列的象徵,這三套「Bar」套裝分別 以象徵巴黎國旗的藍、白、紅三色呈現。

義大利館在場館設計方面,由木材製成的沈浸式劇場是空間的核心,不僅以聲光演出展現文化與創意,這也是訪客走入義大利館時,第一個映入眼簾之處。列奧納多 ̇達文西『大西洋古抄本真跡手稿』 內容涵蓋他對建築設計與飛行器構造的前衛構想,展現其橫跨技術與科學的非凡才智。義大利丹當代藝術家Jago『循環系統』 以30顆陶瓷心臟懸掛於展館中央, 透過節奏化的律動模擬心臟收縮與搏動過程, 也象徵創造力本身即是一場不斷再生的循環。

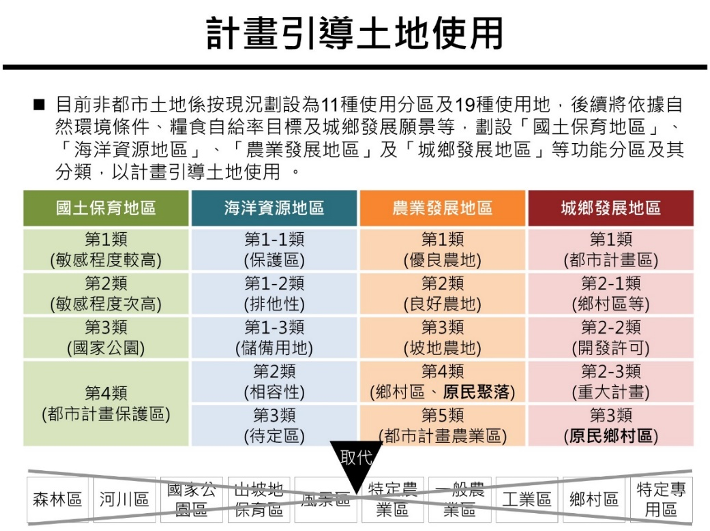

《國土計畫法》是為了因應近年來全球氣候變遷劇烈,極端的氣候在全球各地帶來災害,為了確保國土安全及國家永續穩定的發展,同時解決臺灣過去土地發展亂象,《國土計畫法》經20多年來的倡議推動,終於在105年5月1日公告施行,同時配套的各縣市「國土計畫」及「國土功能分區」必須在該法公告施行四到六年內完成「計畫作業」,現行國土計畫法第45條規定,國土計畫公告實施後4年內,中央主管機關應指定日期公告國土功能分區圖,並於公告國土功能分區圖之日起,區域計畫法不再適用,也就是114年4月30日起,國土計畫法將全面實施。

立法院會於113年12月31日三讀通過修正國土計畫法部分條文,將國土功能分區圖作業期程再延長6年,從原定4年改為10年,依中央主管機關指定之日期,一併公告國土功能分區圖。

圖一 《國土計畫法》4大國土功能分區(圖/臺中市政府地政局)

其中的核心價值,依此法及各縣市所訂的「國土計畫」將會有明確功能分區:國土保育、海洋資源、農業發展、城鄉發展四種地區依其資源特性,而區分適宜性發展與保育的「適地適用」定位,當然未來在階段性歷程中,亦不排除得以透過適切「復育」而有升級其保育層級。此實為國土永續發展之階段性任務,也是邁向一個在資源保育、糧食安全、國土安全、社經平穩發展。同時「 國土計畫法 」作為國土最高指導原則,以整體發展的角度進行資源再配置,透過全面的調查和規劃,將適宜、不適宜發展的土地界定出來,並將產業、公共設施或居住等等需求,配置在各自適宜發展的區位,以確保國土具備保安、保育及防災等功能。

圖二 國土功能分區及其分類示意圖

台灣的國土計畫持續深化,以《國土計畫法》為核心,推動土地資源的合理配置與永續發展。國土計畫強調透過區域平衡、環境保護與產業升級,打造一個宜居、永續且具競爭力的台灣。

未來國土計畫的主要發展方向與重點:

1.區域平衡發展

為解決長期以來北部過度集中發展的問題,政府在國土規劃上持續推進「區域均衡發展」策略,藉由資源分配與基礎建設布局,縮短區域間的發展差距:

▪南北平衡:強化南部產業聚落,例如高雄的半導體與綠能產業,並以台南科學園區為核心,吸引更多人口與資本投資。

圖三 2030綠能技術策略與藍圖(圖/經濟部能源署)

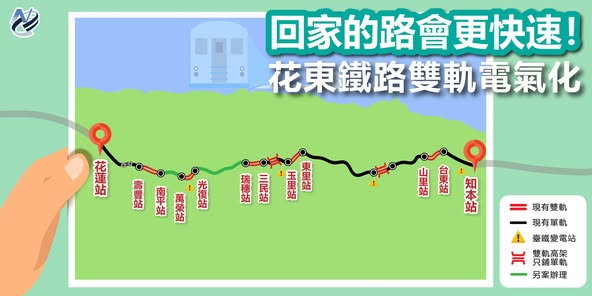

▪東部振興:推動花東地區的生態觀光與農業升級計畫,並改善交通基礎設施(如花東鐵路雙軌化)以促進人流與物流。

圖四 花東鐵路雙軌電氣化(圖/國發會)

▪離島發展:透過基礎建設、智慧能源與觀光推廣提升離島(如澎湖、金門、馬祖)的經濟自主性。

2.國土分區與用途管制

《國土計畫法》將全台土地劃分為四大類:

▪都市發展區:提供居住、商業與公共設施用地,重點是提高土地使用效率,避免過度開發。

▪農業發展區:確保糧食安全,保留高生產力農地,並推行智慧農業技術。

▪森林與生態保育區:強化國土生態系統的保護,特別是水源涵養區與生物多樣性熱點的維護。

▪海洋發展區:注重海岸資源永續利用,並推動藍色經濟(如養殖漁業、海洋觀光等)。

土地用途管制在未來加入科技管理將會更加細緻,透過AI數位化與地理資訊系統(GIS),實現動態監控與科學管理。

3.永續發展與氣候調適

氣候變遷帶來的挑戰促使國土計畫將環境韌性與永續發展納入核心:

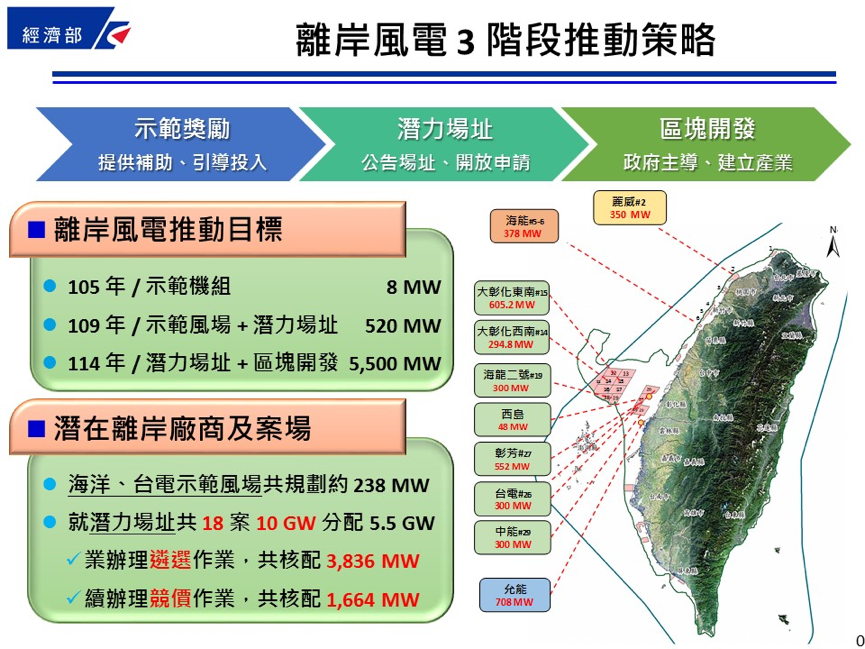

▪綠能發展:推進離岸風電、太陽能與其他再生能源計畫,並打造低碳城市示範區。

圖五 離岸風電三階段推動策略(圖/經濟部能源署)

▪防災韌性:強化水患、地震與土石流等災害防範措施,並將危險區域劃定為禁建區,提升社會安全。

▪碳中和:推動都市綠化、綠建築與智慧交通系統,目標2030年實現碳排放減量,並於2050年達到淨零排放。

4.都市更新與空間再利用

都市更新是114年度國土計畫的重點之一,目的是釋放老舊空間的潛力:

▪老舊建物重建:提供獎勵機制,加速更新危險建築與違章建築。

▪棕地再利用:針對廢棄工業用地進行活化,例如將舊工廠改建為文化創意園區或社區公園。

▪人口減少區域的空間優化:重新規劃人口減少地區的公共設施用途,提升空間使用效益。

5.智慧國土管理

114年的國土計畫充分應用智慧科技與數位工具來提升管理效率:

▪國土監控平台:利用衛星遙測與大數據分析,監控土地使用動態,預測可能的環境變化或違規行為。

▪數位參與:推行全民參與的國土規劃平台,讓民眾能夠即時提供意見,增強公共政策的透明度與公正性。

6. 與國際接軌的永續願景

114年的國土計畫不僅考量台灣本地需求,還與國際永續發展目標(SDGs)對接,並參考國際最佳實踐,打造全球範例:

圖六 聯合國永續發展目標 SDGs 17個目標(圖/聯合國永續發展目標 SDGs)

▪參與亞太區域合作:推動跨境環境保護與災害管理合作。

▪國際觀光推廣:融合台灣的自然資源與文化特色,吸引更多國際旅客。

圖七 臺灣著名旅遊景點(圖/交通部觀光署)

結論

台灣國土計畫以平衡發展與永續利用為主軸,透過政策整合與科技應用,實現土地資源的最適化管理。隨著社會需求與氣候環境轉變等因素,國土規劃不僅是資源配置的技術工程,更是實現居住正義與社會永續的重要基石。