近年來,歐洲掀起了對都市主義的熱烈討論,特別是「人本復興」概念成為了主流。與此相反的是長期以來台灣對公共空間的討論相對匱乏,陷入了「汽車至上」的固有思維,對行人議題的關注程度仍有待提升。面對城市的發展,台灣城市如何再生實現「以人為本」,是一個迫切需要探討的焦點。

「零死亡願景」

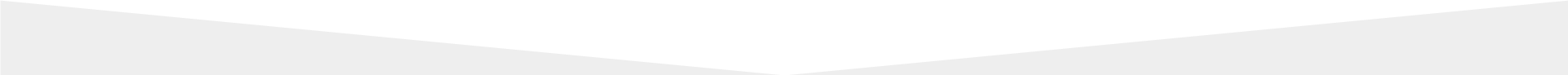

筆者於2013年前往紐約,並在當地居住了五年。2014年,紐約市開始實施「零死亡願景」的交通政策,進行一系列大刀闊斧的改革。「零死亡願景」的核心精神是「任何人因道路交通喪生或重傷,在道德上是完全無法被接受的」。四年過後,公共腳踏車在城市各個角落普及,道路縮減以提供更多空間給四通八達的腳踏車道和人行道擴建。觀光區和商業區的馬路改建成步行廣場,迫使汽車繞道通行。柏油路面以文化之名被刨起改建成石頭路以減緩車速。在短短四年內,市區傷亡人數下降了30%,達到了百年新低。然而,當我回到台灣時,都市道路規劃卻毫無改善,而新聞仍報導著與十多年前相同的交通事故。台灣人似乎已經麻痺,偶爾的抗議聲浪也往往很快的被埋沒在健忘的社會中。台灣人已經將不合理的人行空間視為台灣文化的一部分。國際旅客常對此感到詫異,甚至將台灣市容與開發中國家聯想在一起。行人過斑馬線仍會發生意外使國際媒體難以置信,台灣因此被CNN評為「行人地獄」, 日本和北歐國家甚至呼籲國民前往台灣時必須格外注意混亂的交通。

(紐約時代廣場將馬路變成步行廣場對比圖)

(紐約市的道路縮減計畫成效)

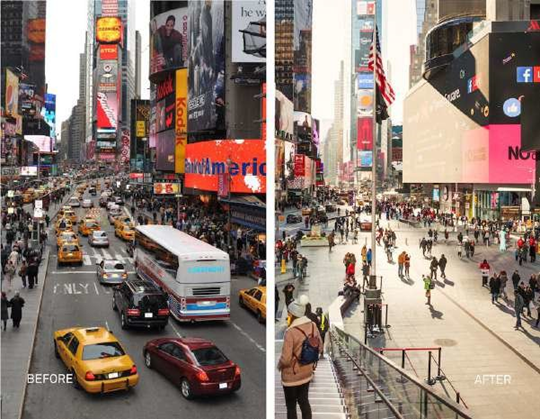

在歐洲,人們可以因車禍而向政府對交通的無所作為提起訴訟,並創造出「系統性交通暴力」一詞。而這「系統性交通暴力」在台灣天天都在上演。台灣每年交通死傷人數約3000人,是已開發國家平均的8倍。2021年新冠疫情造成的死亡人數為896人,政府的積極應對降低了傷亡人數,相對每年交通事故的死亡人數卻仍在3000人以上。若只將焦點放在數字上,一般民眾可能不會有所感受,因為數字是抽象的,因此挪威於1999年採取了「零死亡願景」,之後日本、歐美和澳洲等國也紛紛效仿,與此同時台灣政府仍在「汽車至上」的固有思維裡打轉。這些零死亡願景的城市,剛開始限制鬧區有私家車的進出,雖然受到店家的反彈,但行人帶來的龐大商機也促使商家轉而支持。而這所謂的行人徒步區經濟學對許多台灣生活型態來說仍然是個具挑戰的概念。

(城市鬧區限制私家車進出)

(台北都會區的道路空間,高達80%由汽機車佔據。圖片來源:Shutterstock)

(阿姆斯特丹抗議車子佔據了道路空間)

(奪回行人路權30年後的阿姆斯特丹)

「大公路主義因果」

在1950~1970年代,世界各地經歷了大公路主義時期。當時,阿姆斯特丹也成了歡迎大公路主義的城市之一。然而,因車道規則被擠壓的人行道不足,導致意外不斷的發生,也引發了一陣陣的抗議浪潮。又因「人本復興」成功啟發了許多鄰近城市效仿,阿姆斯特丹亦放棄了以汽車至上的公路主義。與此同時,台灣正在實施戒嚴,戰後的中華民國政權走美國的大公路主義,而民意尚未萌芽,我們的城市規劃也因此走上了汽車至上的命運。如今台灣車禍死亡率為荷蘭的七倍,每年車禍的金損相當於3%GDP的生產力,高達5500多億的金損甚至能夠蓋高鐵。(天下雜誌)當時亞洲四小龍的香港與新加坡採納了以公共運輸為主的都市規劃,南韓與台灣選擇了私家車為主的都市規劃。時至今日,台灣與南韓的都市已看到了發展上的困境,而新加坡與香港則成了在國際上的都市榜樣。

(每一張圖為運送60個人所需的道路空間,左至右為自行車,汽車,公車)

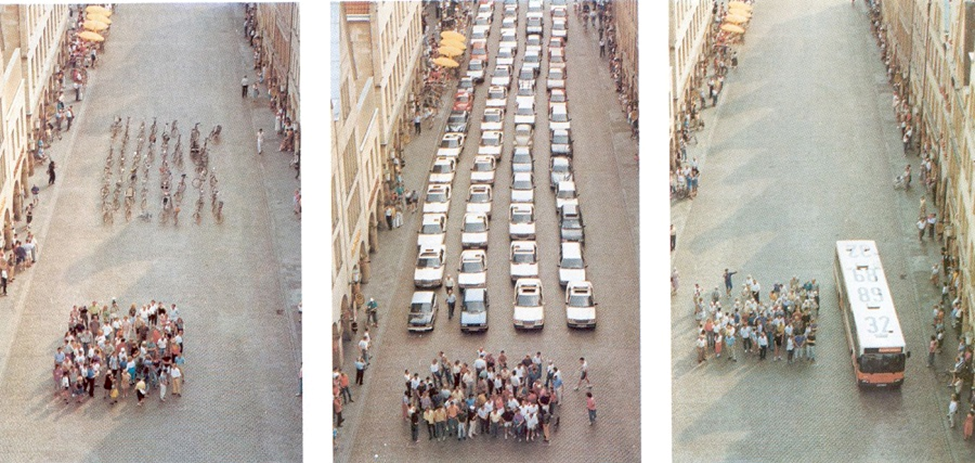

台灣城鄉和歐洲城鄉的尺度相似,街道規則皆屬於巷弄空間的比例。然而,進入了大公路主義時代後,市區時常產生瓶頸路段,造成交通阻塞。政府希望通過拓寬馬路來緩解卻產生了惡性循環。這就像食量過大的人試圖通過放寬皮帶來舒緩過度進食的不適,有如當初洛杉磯拓寬高速公路的目的是為了解決通勤塞車問題,卻導致了現在更為嚴重的通勤惡夢。台灣擁抱大公路主義後,人行道空間被剝奪,政府將行車的順暢為道路設計的優先考量。筆直寬廣的道路和順暢的轉彎角度促使人們開車越來越快,進而造成許多悲劇。人行道成了道路邊緣的殘骸,僅被分配到剩下破碎的空間。想督促車主完全安全行駛,單靠加重刑罰或設置超速照相機是不可能的。人心並不是機器,也一定會有犯錯的時候,必須通過道路的硬體設計,如路緣石、道路縮減、增加轉彎角度和設立緩速坡等多項措施來達到減速作用。

(標線改造台灣路臉書專頁製作台灣道路對比圖)

(Urban Cycling Institute瓶頸效應圖表)

「 行道樹 」

此外,在亞熱帶氣候的台灣,行道樹對行人至關重要。而台灣都市裡的樹卻充滿了哀愁。雖然樹木是人種下的,但當大樹倒塌,氣根破壞人行道時,樹木卻成了被責怪的對象,往往也就走向了斷頭樹的命運。相較之下,赤道國度的新加坡以種植人行道樹而聞名。每棵樹皆有自己的身份證,大樹的影子不僅能讓烈日下60度的柏油降溫至25度,還能過濾廢氣,降低噪音60分貝,使人行道成為一個宜人的空間。在台灣除了重劃區和公園外,尚有許多道路缺乏行道樹。因此,種植更多健康的人行道樹對於台灣的都市來說是一個迫切的工作。

(新加坡烏節路人行道與行道樹)

「 以人為本成為口號?」

台中市被譽為台灣最適合移居的城市,但在停好車之後,行人時常得穿越在不平整的騎樓、雜物、變電箱、違規停車和呼嘯而過的車輛。除了美麗的天氣和綠地,台中市真的是最合適居住的城市嗎?一個城市的人行道設計可以用拖行李步行來實驗。一位旅人如果在拖行李時遇到許多阻礙和高低差,這將成為行動不便者每天都會遇到的困境。然而,台中和許多台灣城市一樣,對旅人或行動不便者並不友善。在這樣的環境下,想要發展觀光或吸引國際人士就會遇到許多抗性。道路規劃必須有條理地將人行道、腳踏車道、車位、臨停空間、公車站和車道等進行合理的空間分配。若僅僅劃出一個車道和黃線,中間的灰色地帶讓市民自行發揮則常常會成為意外發生的根源。

(被迫與車輛爭道的行動不便者)

現今”以人為本“已成為各家建設公司基本口號,法規上人行道空間必須平整。但是就算在重劃區內的新建案,仍會看見在人行道上不平整的無障礙空間車道,因設計施工不良產生明顯的高低差讓腳踏車使用者或行動不便者無法串聯,需被迫停下來或繞到馬路上,也影響了城市的整體美觀和便利性。這也是諸多建設公司是否能和“以人為本”畫上等號的契機。

台中的建築業讓市民充滿希望,市民們都期待一個友善、包容、充滿活力的城市,使通勤者、老弱婦孺等都能夠享有安全、舒適的人行道空間,讓台中市成為名符其實的宜居城市。 但是台灣政黨的政策逐漸淪為大選的民粹主義,擴建人行道時又常常讓汽機車使用者反彈。其實人行道的普及不該與馬路使用者相互對立。路網的串聯除了車行道路,使人們便利「接近」目的地,但「到達」目的地還是需要“人行道”的協助,交通路網的構成是由點、線、面交織而成,由人為出發則需反向思考如何將面、線、點做流暢的使用,是規劃者必須重視的課題。

(台中市草悟道的寬敞的人行道空間)